“星孩”长大之后:一位大龄自闭症患者妈妈的艰难探索

提到创办“放星家园”的初衷,曹芳的理由很简单:“让儿子有处可去”。

曹芳来自福建省福州市,是一个自闭症孩子的妈妈。2000年,她生下儿子熊大(注:小名),之后他被确诊为重度自闭症。

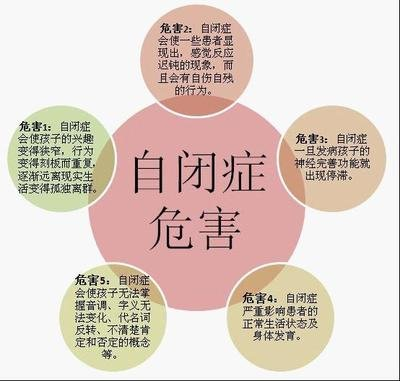

自闭症,又称孤独症谱系障碍,一般起病于3岁前,是一系列复杂的神经发展障碍,患者大脑处理信息的方式异于常人,都存在一定社会、语言交流障碍以及重复刻板行为。

照看熊大长大的过程无疑是艰难的,曹芳一开始一无所知,后来一步步学习自闭症教育干预内容。

童年时期,熊大多年辗转于学校、干预机构和医院。曹芳发现,没有机构能让她的孩子完全康复,更没有一个机构能成为自闭症患儿的终身之托。更现实的问题是:十几岁的熊大已经开始无处可去。

多家自闭症权威研究机构的数据显示,中国有超过千万的自闭症患者。目前,自闭症儿童的早期干预机构已经越来越成熟,然而干预并不意味着治愈。这些孩子长大后,特别是成年自闭症患者的养护和托管问题,摆在曹芳等患者家长面前。

曹芳说,她走访的大龄自闭症患者中,大多数“圈养在家里”。这些16岁以上的大龄自闭症患者,该如何在社会上有尊严地生存与生活?

“别人可以不做,作为家长我躲不过去了。”曹芳说。2017年,有了自闭症儿童康复机构经验的曹芳在福州创立“放星家园”,接收16岁以上大龄自闭症患者,专门做他们的康复及支持就业服务。17岁的熊大成为该机构第一批学员。

三年多的尝试,使曹芳摸索出一些经验,孩子们在乡野间也有了更大的自由度。但曹芳说,没有更多社会资源和政府资源的帮助,仅靠家长们的抱团,“放星家园”还是步步维艰。她呼吁,希望更多人能了解这个群体,帮助这个群体。

孩子艰难长大后,面临无机构接收困境。

当不少同龄孩子已经开始开口学说话,熊大还无法表达清楚。

社区邻居曾对熊大的奶奶说:“你家的孩子有问题吧”。家人初次听到十分生气:“孩子爸爸可是研究生,他也很迟才会说话,孩子怎么会有问题呢!”

他喜欢看《新闻联播》的片头。每当晚上七点,他总会安静乖巧地守在电视机前,认真地观察固定的片头画面,聆听固定的片头背景音乐。

除了观察汽车轮子和看《新闻联播》片头,其他时间里,熊大都难以安静下来,“整天就像个陀螺一样”,就连拉大便,也会四处走动。

曹芳说,他们感觉到,自己儿子确实是和其他孩子不太一样。她带着儿子问访福州当地的众多医生。在儿子近两岁时,被确诊为重度自闭症。

根据《儿童孤独症诊疗康复指南》(以下简称:《指南》),儿童自闭症有3大核心症状,包括兴趣狭窄和刻板重复的行为方式。曹芳儿子的表现吻合 “行为方式刻板重复”。

《指南》中指出,“患儿通常对玩具、动画片等正常儿童感兴趣的事物不感兴趣,却迷恋于看电视广告、天气预报、旋转物品、排列物品或听某段音乐、某种单调重复的声音等”。

确诊自闭症后,熊大奇特的行为找到了解释。2003年,曹芳开始为儿子寻找合适的康复机构。当时,福州市内的康复机构还寥寥无几,曹芳最终找到福建省残疾人康复中心,几经周折为儿子争取到了进入康复中心进行干预治疗的资格。

对于该中心名称中的“残疾人”三个字,曹芳当时很不满意,“我儿子手脚都好好的,怎么能是‘残疾人’呢?”

同时,曹芳坚持要送儿子读幼儿园。由于自闭症儿童较难达到幼儿园招收标准,曹芳出资出力,为儿子的入园做足了工作。

曹芳说,然而,到幼儿园的第一天,熊大上蹿下跳,一会儿跳到钢琴上,一会儿推翻其他孩子的积木玩具。有时候,他还会冲撞到正在上课的老师身边,老师只能停止讲课。最终,熊大只在幼儿园待了一天就不得已离开了。

“当时首先观念就是错的,我总想着把孩子完全治好,成为一个正常人。”曹芳回忆起最初带儿子奔波看病的经历时说。

从儿子两岁左右开始,曹芳带着儿子辗转北上广等全国各地的康复机构。但没有一家机构能长久地收下熊大。

曹芳说,儿子6岁以前,她还可以勉强把他放到自闭症儿童康复中心;6到16岁的阶段,可以到培智特殊教育学校上学或送入其他机构;但16岁以后,却基本上无处可去了,因为鲜有合适的机构愿意接收大龄自闭症患者。

自办机构,探索大龄自闭症患者出路

五彩鹿自闭症研究院的调查数据显示,截至2019年,中国已约有超过1000万自闭症谱系障碍人群。还有无数的大龄自闭症患者家庭,面临着孩子长大成年后无处托养的困境。2010年,曹芳因工作原因,跟随公司到香港学习培训。也正是这次经历,让曹芳关注到了一个自闭症教育基金会。

起初,她通过新浪微博和基金会联系,了解到一系列较为专业的模式。

她希望自己的孩子“有处可去”,又苦于周边还没有类似的机构。通过一段时间的学习后,2013年,她自己在福州开起了一家儿童康复中心。

曹芳说,运营过程中,他了解到,哪怕家长有意愿,很多类似机构也不会开设大龄自闭症患者课程,因为难维持,难盈利。

2016年,熊大16岁,曹芳开始面临儿子无处可去的困境。随后,她决定在儿童康复中心的基础上,创办大龄自闭症儿童康复及支持就业服务场所“放星家园”,位置选在福州市闽侯县白沙镇井下村。

“放星家园”尝试“农场疗法”。这里的老师、护工,会带着这里的大龄自闭症患者到周边农场去,挖甜笋、挖马铃薯、种瓜田、摘柚子等等。

澎湃新闻注意到,在“放星家园”的房前屋后,他们开垦出了几块菜地,这都是这里的大孩子们一起劳动的成果。

“放星家园”的现场总负责人曹舅说,之前在城里时,孩子们挤在康复中心不足200平方米的房间里,大家都非常压抑,能带孩子出门的机会少之又少。

曹芳认为,在城市里,除了会对他人造成影响,自闭症患者自身也会受到影响。城市的钢筋混凝土会让自闭症的孩子更容易焦虑。

4 在曹芳看来,农场疗法正在逐日显现独特的治愈能力。“放星家园”的一个大孩子原来还在福州市区时,根据机构的要求只能下午四点出门。自由活动时间少,在封闭空间中,他容易内心焦虑,表现在行为上就是撕衣服。但到了空气清新、贴近自然的村庄之后,“就像变了一个人”。

曹芳说,来到“放星家园”后,这个孩子“再也没有撕过衣服”。

同样发生改变的也包括熊大,在平日的大山徒步活动中,两百斤的熊大就像一只温驯的熊,乖乖跟随着队伍前进,一改过往“需要用铁笼子关起来”的四处疯闯的状态。

曹芳说,其他一些大孩子不会吃饭的也学会了吃饭,不会下台阶的也学会了下台阶。对于普通人来说,这是再简单不过的事情,但能把基本生活技能做好,对自闭症患者已是非常大的进步。

自办机构难题多,寻求政府社会帮助支持

对于曹芳而言,看着儿子的变化,她内心宽慰。但“放星家园”的运营,对单打独斗的她而言也是一个难题。“放星家园”仅针对乡村附近的心智障碍患者,其目标对象多来自贫困家庭、单亲家庭或多人残疾的家庭。曹芳每月向每位患者收取3500到5000元的费用,并想方设法为患者争取相关的补贴。

但机构本身的资金并不充裕,“放星家园”、“放星驿站”和“放星农场”的运营已经基本把资金用尽,甚至需要往内倒贴。

目前,托养有21名患者的“放星家园”,仅有7名跟随曹芳工作过多年的团队员工在职。

全国范围内,曹芳面临的问题不是个例。上海天使知音沙龙是关爱自闭症人群的公益机构,其创始人曹小夏接受澎湃新闻采访时表示,目前机构面临的也是资金、场地和政策问题。

机构目前开设有音乐、语言、绘画、舞蹈等针对自闭症患者的课程,由于场地是借用的,每次只能开设半天,且能接收的人员有限。此外,资金层面上,老师的工资、上课使用到的乐器等都需要得到保证,这也并非募集资金可以长久解决的问题。

《意见》强调,残疾儿童康复救助工作实行地方人民政府负责制,

县级以上地方人民政府应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算,

中央财政对各地给予适当补助。

县级以上地方人民政府负责确定残疾儿童康复救助基本服务项目、内容和经费保障标准,

并建立动态调整机制。残联组织和教育、民政、卫生健康等有关部门要履职尽责、协作配合,

加强工作衔接和信息共享,深化“放管服”改革,努力实现“最多跑一次”、“一站式结算”,切实提高便民服务水平。

根据第二次全国残疾人抽样调查推算,我国有0—6岁残疾儿童160余万,

每年新增残疾儿童20余万。“十二五”以来,

通过实施聋儿听力语言康复训练、肢体残疾儿童矫治手术和康复训练、孤独症儿童康复训练等抢救性康复项目,

60余万人(次)残疾儿童得到基本康复服务。残疾儿童康复事业取得长足进步,各类残疾儿童康复服务机构发展到近7000个。